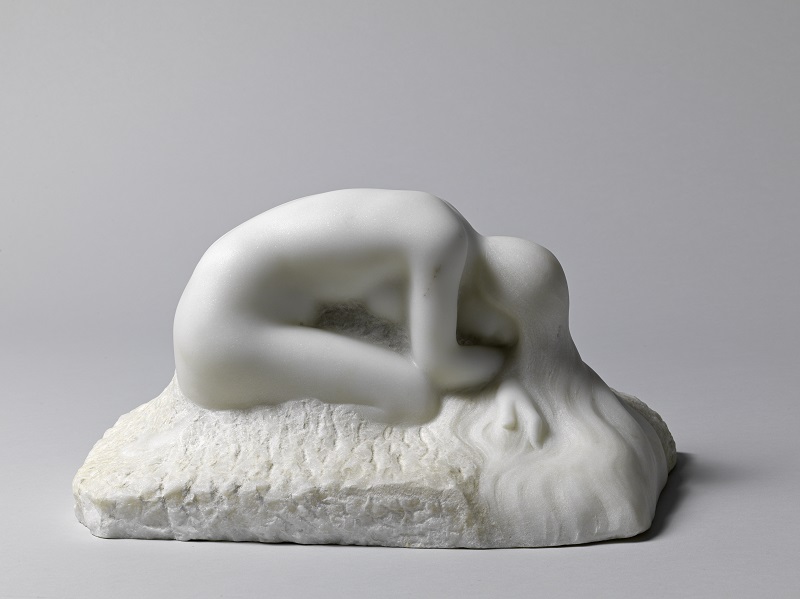

Madeleine Jouvray, Danaïde

Vers 1883, Madeleine Jouvray devient élève et praticienne dans l’atelier d’Auguste Rodin. Plusieurs de ses sculptures font directement référence, soit par leurs thèmes, soit par leurs choix formels, aux œuvres de son maître. Vingt-cinq ans après lui, elle exécute à son tour une Danaïde. Leurs traitements plastiques diffèrent cependant. Repliée sur elle-même dans une posture fœtale, celle de Jouvray semble encore enchâssée dans la matière. Le corps, à peine dégagé du marbre, paraît lutter pour exister, comme suspendu entre apparition et disparition. Cette forme presque close sur elle-même confère à l’œuvre une tension intérieure qui rompt avec la tradition académique et donne à voir une figure mythologique figée dans une impossible délivrance. Pour sa Danaïde, Rodin avait privilégié au contraire la sensualité fluide, portée par un modelé souple et une ligne continue qui guide le regard de la chevelure défaite aux courbes du corps alangui.