En cours

Jean Painlevé, les pieds dans l’eau

Informations sur l’exposition

Exposition en cours

Du samedi 07 février au dimanche 31 mai 2026

Jean Painlevé : entre science, art et poésie visuelle

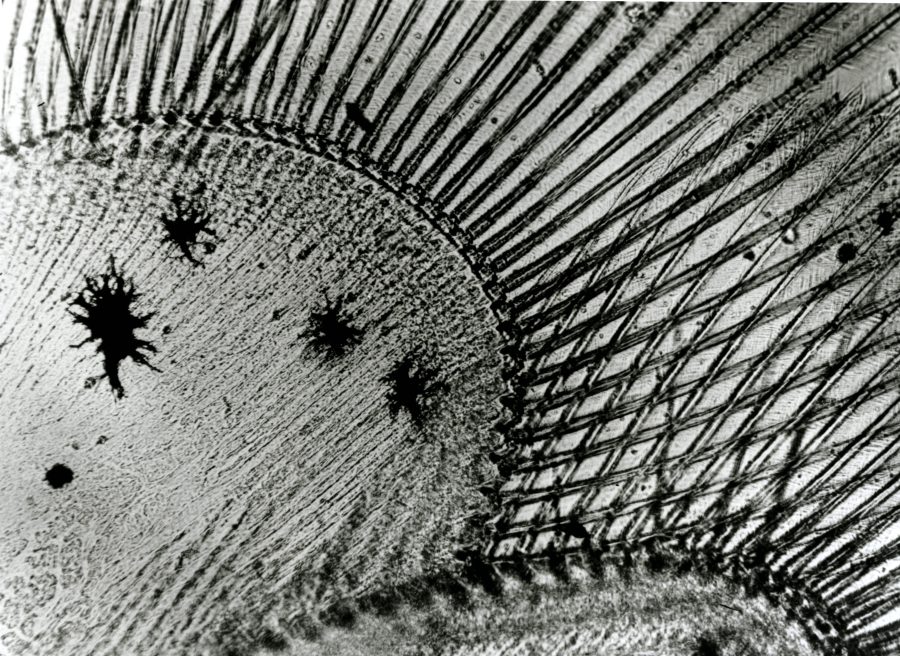

Jean Painlevé (1902‑1989), cinéaste de renommée internationale, a révolutionné le documentaire scientifique en mêlant rigueur pédagogique et audace artistique. Proche des avant-gardes de l’entre-deux-guerres, il utilise le cinéma comme un outil d’exploration du vivant, alternant vues réelles et microscopiques pour révéler l’invisible.

Son œuvre, diffusée dans les ciné-clubs et les salles d’avant-garde, séduit par son approche non conformiste et ses affinités avec le surréalisme. Collaborant avec des figures majeures comme Calder, Léger ou Vigo, Painlevé brouille les frontières entre science et art, offrant des films à la fois informatifs et poétiques

Dès les années 1950, avec Geneviève Hamon, il poursuit ses recherches cinématographiques, nourries par les travaux de biologistes et zoologistes. Son univers se distingue par quatre axes forts :

- l’exploration du littoral,

- la pédagogie scientifique,

- l’engagement politique et surréaliste,

- une attention particulière au rythme, au montage et à la musique.

Présentée initialement au Jeu de Paume, l’exposition réalisée avec le Musée de Pont-Aven replace son œuvre dans son contexte historique et scientifique. Toujours aussi inspirants, ses films nous plongent dans un monde sensoriel et mental où la réalité vacille, entre rêve et connaissance.

Retrouvez les archives Jean Painlevé en cliquant ici

“Vérité de subtilité, voici ce que nous apporte le cinéma dans le domaine de la science : le cinéma est un œil grand ouvert sur la vie, œil plus puissant que le nôtre, et qui voit ce que nous ne voyons pas.”

Germaine Dulac

conférence « Esthétiques et entraves du cinéma », 1926

Jean Painlevé : le littoral comme laboratoire du vivant

Le littoral breton, espace mouvant entre terre et mer, constitue le premier terrain d’exploration de Jean Painlevé. Dans la maison familiale de Port-Blanc, transformée en studio improvisé, il réalise ses dix premiers courts métrages consacrés à la faune marine, avec l’aide de Geneviève Hamon et d’opérateurs comme André Raymond ou Eli Lotar.

Son œuvre prolifique — plus de deux cents films — célèbre les créatures des eaux peu profondes : crabes, étoiles de mer, oursins, crevettes… Ces documentaires, accessibles à tous, mêlent rigueur scientifique et poésie visuelle.

À mi-chemin entre art et science, Painlevé compose un univers où le réel et l’imaginaire, le microscopique et le familier, l’image fixe et le mouvement s’entrelacent dans une osmose fascinante. Son cinéma, libre et organique, nous invite à redécouvrir le vivant sous un regard nouveau, à la fois sensible et éclairé.

Section 1 Introduction (Français)

Section 1 Introduction (English)

Section 1 Introduction (Allemand)

L’Hippocampe : entre film culte et marque visionnaire

En 1934, Jean Painlevé réalise L’Hippocampe, un film emblématique qui associe science, poésie et métaphore visuelle. Ce documentaire sur le célèbre animal marin devient l’un de ses plus grands succès internationaux, malgré une censure aux États-Unis jusqu’après la guerre.

Pour accompagner la sortie du film, Painlevé développe une stratégie de diffusion originale : photographies, cartes postales et photogrammes sont publiés dans la presse. En 1936, avec Geneviève Hamon, il crée la marque jHp® (Jean Hippocampe Painlevé) et lance une collection d’objets inspirés par l’hippocampe : bijoux, tissus, papiers peints, cuillères, abat-jour…

Les créations, illustrées par Hamon et réalisées par le designer Clément Nauny, sont mises en scène dans des boutiques parisiennes, notamment sur les Champs-Élysées, où des hippocampes vivants accompagnent les vitrines. Ce projet audacieux, mêlant art, science et design, témoigne de l’esprit avant-gardiste de Painlevé et de son désir de faire dialoguer le cinéma avec le quotidien.

Section 2 Littoral (Français)

Section 2 Littoral (English)

Section 2 Littoral (Allemand)

L’objectivité scientifique au cœur du cinéma de Jean Painlevé

Dès les débuts du cinématographe, l’image animée devient un outil précieux pour observer le vivant et rendre visible l’invisible. Jean Painlevé s’inscrit dans cette tradition en réalisant L’Œuf de l’épinoche (1927), alors qu’il est étudiant en anatomie comparée, avec le matériel du pionnier Jean Comandon.

Aux côtés de Geneviève Hamon, il développe une approche innovante du documentaire scientifique, utilisant ralentis, accélérés, jeux d’échelle et tournages en studio pour révéler un monde peuplé d’organismes étranges. Leur travail, nourri par une curiosité insatiable, allie rigueur scientifique et esthétique expérimentale.

Sollicité par des chercheurs de toutes disciplines, Painlevé réalise des films de recherche et d’enseignement qui témoignent des avancées scientifiques du XXe siècle. En 1930, il fonde l’Institut de cinématographie scientifique (ICS), puis dirige la section cinéma du Conservatoire national des arts et métiers, affirmant son rôle majeur dans la diffusion du savoir par l’image.

Section 3 Film Hippocampe et JHP (Français)

Section 3 Hippocampe JHP (English)

Section 3 Hippocampe JHP (Allemand)

Entre surréalisme et engagement politique

Jean Painlevé, bien que non membre actif du mouvement surréaliste, entretient des liens étroits avec ses figures majeures dans les années 1920-1930. Son cinéma, à la croisée de l’art et de la science, séduit l’avant-garde par son approche singulière : abstraction visuelle, réalisme fantastique et rupture avec les codes narratifs traditionnels.

En filmant des organismes marins hors de leur contexte naturel, à des vitesses et échelles variées, Painlevé crée des documentaires hybrides où pédagogie scientifique et imaginaire se rencontrent. Cette tension entre réel et fiction fascine les surréalistes et confère à son œuvre une dimension poétique et subversive.

Dans les années 1930, il s’engage pour un cinéma éducatif et populaire, tout en affirmant son opposition au fascisme. Son rôle au sein du Comité de libération du cinéma français lui vaut, en 1944, une nomination à la Direction générale du cinéma du gouvernement provisoire.

Section 4 Objectivité scientifique (Français)

Section 4 Scientific objectivity (English)

Section 4 Objectivité scientifique (Allemand)

Dynamiques étonnantes : le mouvement comme matière cinématographique

Pour Jean Painlevé, le mouvement est l’essence même du cinéma. Il y voit une force capable de révéler la beauté cosmique des formes naturelles, qu’elles soient simples ou complexes. Son œuvre explore cette dynamique à travers des rythmes, des lignes et des métamorphoses qui transcendent le réel.

Dès l’entre-deux-guerres, Painlevé s’inscrit dans une modernité marquée par l’accélération des vitesses et des perceptions. Le cinéma devient pour lui un outil d’observation scientifique et de poésie visuelle, capable de rendre perceptibles des phénomènes invisibles.

Après la Seconde Guerre mondiale, il élargit son champ d’action : collaborations avec des artistes comme Alexander Calder, conférences internationales, soutien à plus de vingt chercheurs, et réalisation de films en couleurs mêlant archives et séquences nouvelles sur la faune marine.

Dans les années 1970, son film sur les cristaux liquides illustre cette quête du mouvement pur, proche du cinéma expérimental. Painlevé y poursuit son exploration d’un monde en perpétuelle transformation, à la frontière entre science, abstraction et art.

Section 5 Surréalisme (Français)

Section 5 Surrealism (English)

Section 5 Surréalisme (Allemand)

Section 6 Dynamiques étonnantes (Français)

Section 6 Astonishing dynamics (English)

Section 6 Dynamiques étonnantes (Allemand)

Dossier de presse "Jean Painlevé, les pieds dans l'eau"

DP Jean Painlevé Compressed(7,56 Mo)

19 décembre 2025

Télécharger

JP FlyerWEB(432,04 Ko)

27 janvier 2026

Télécharger

DOSSIER PEDAGOGIQUE PAINLEVÉ(1,67 Mo)

06 février 2026

TéléchargerANNEXES Dossier Péda(574,60 Ko)

06 février 2026

Télécharger