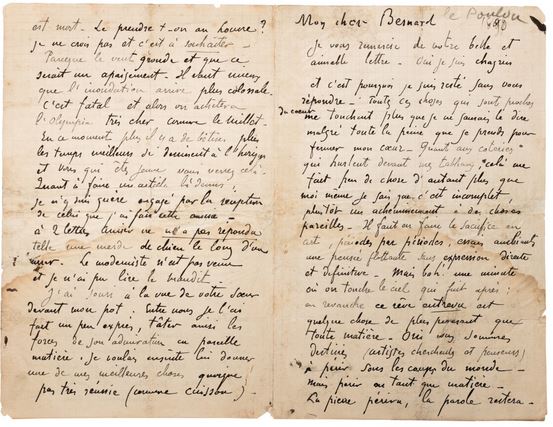

Lettre de Paul Gauguin à Émile Bernard - Août 1889

En juillet 1889, Gauguin, las de Pont-Aven, choisit de gagner la côte du Pouldu qu’il connaît déjà et de s’y installer. C’est de là-bas qu’il écrit à Émile Bernard en août. En effet, dans la notice de la vente qui a eu lieu en ligne le 20 novembre 2025 chez Sotheby’s, il est indiqué que « cette lettre a été datée de juin 1890 lors de sa publication, mais en raison notamment de l’évocation des articles parus dans Le Moderniste, du récent lancement de la souscription pour l’achat d’Olympia, ainsi que les démarches entreprises pour obtenir un poste au Tonkin, on peut conclure qu’elle a été rédigée durant l’été 1889 ».

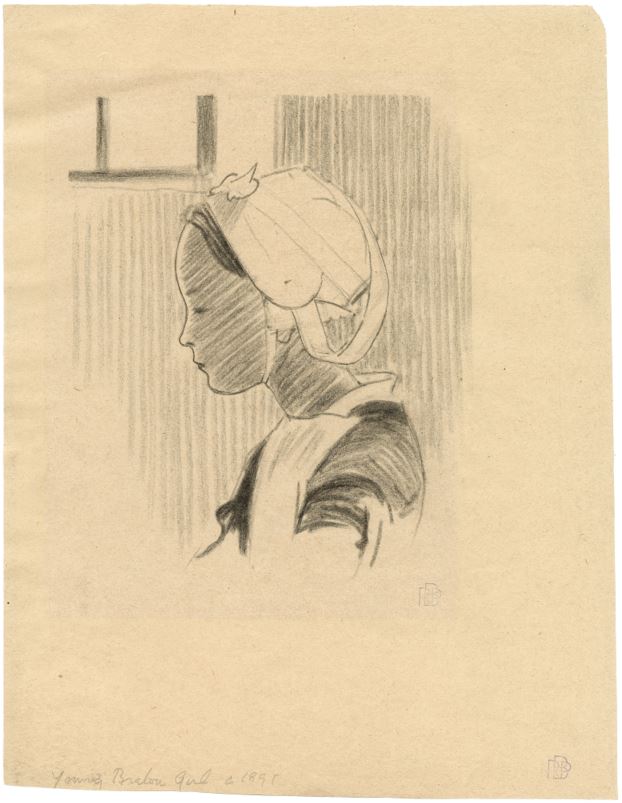

Il est question, dans cette lettre, de peinture et de céramique (Gauguin a multiplié les tentatives dans ce domaine à son retour de Martinique, aidé notamment de Chaplet), d’un projet de départ vers l’Orient (« une bonne place au Tonkin »), de la souscription pour Olympia d’Édouard Manet, d’articles publiés dans Le Moderniste illustré, de Vincent Van Gogh et de Madeleine Bernard, la sœur de son correspondant, dont Gauguin a exécuté le portrait (aujourd’hui conservé au musée de Grenoble). On reconnaît bien le style du maître de Pont-Aven : « Oui, nous sommes destinés (artistes, chercheurs et penseurs) à périr sous les coups du monde – mais périr en tant que matière. La pierre périra, la parole restera. Nous sommes en pleine mélasse, mais nous ne sommes pas encore morts. »

« En ce moment, je me recueille, fatigué mais non épuisé. Il fait peu de clarté dans une journée et je me repose en sculptant et en faisant des natures mortes. L’orage depuis 10 jours ne cesse de gronder. La mer balaye notre plage et sans nouvelles de Paris, tout cela est bien triste en ce moment. »

Le musée conservait jusque-là trois lettres originales de Paul Gauguin : l’une, datée du 4 septembre 1889, acquise en 2022, est adressée à Émile Schuffenecker (inv. 2022.3.1), la seconde, datée de mars 1888, acquise en 2020, est aussi adressée à Émile Schuffenecker (inv. 2020.7.1) et la troisième, datée de juin 1894, est destinée à William Molard (inv. 2014.0.261). Il s’agit donc d’un manuscrit rare et précieux lié à Paul Gauguin et plus généralement au mouvement de l’école de Pont-Aven, daté de 1889, année importante de déploiement du synthétisme.